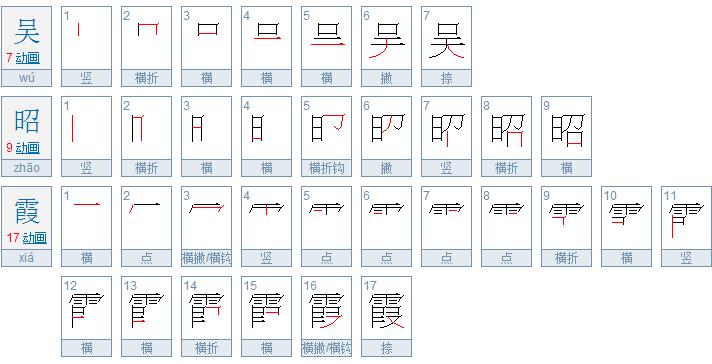

荆的笔顺

荆(读作jīng)是汉字通用规范一级字(常用字) 此字始见于西周金文。 本义是指一种灌木名;后引申指刑杖;也指姓氏。

此字始见于西周金文。 本义是指一种灌木名;后引申指刑杖;也指姓氏。

横,竖,竖,横,横,撇,竖,竖,竖钩

字源演变

"荆"是会意字。此字始见于西周金文。"荆"字早期的金文字形,右边是一个人形,左下边两个"X",表示一种刺,整个字形画面表示荆这种刺刺进了人的手与脚中。金文后期字形,增加了一个"井"字,以表示这种刺长在田中,农夫在田间耕作时易被刺伤。秦篆字形在金文基础上又一变,增加"艸"字,表示这种刺在田间长得跟草木一样,要小心。汉隶字形又一变,将人变成"刀"形,就成为了"荆"字。直至发展到了现代汉语。

"荆"字从艸,刑声。《说文解字》中说"荆,楚。木也。"本义是指一种灌木名。这种灌木适合编筐和篮子。在古代经常用来制作刑杖,所以后来也引申为刑杖之义。"荆"还可以用来制作钗,古代妇女买不起金银钗,只能以荆条当做钗,故后来出现"拙荆"一词作为妻子的谦称。

负荆请罪的荆怎么写

荆的笔顺

1. 一(横)

2. 丨(竖)

3. 丨(竖)

4. 一(横)

5. 一(横)

6. ノ(撇)

7. 丨(竖)

8. 丨(竖)

9. 亅(竖钩)

汉字的书写规则

一、基本规则:

1.从上到下 →李(木李) 三(一 三)

2.从左到右 → 仁(亻仁)

3.先外后里 → 问(门 问)

4.先中间后两边 → 乖(千 乖) 小(亅 小)

二、汉字书写补充规则

1.先横后竖→ 十(一十)

2.先撇后捺 →人(丿人)

3.点在上边或左上,先书写 →衣(丶亠衣) 穴(丶宀穴) 为(丶 为) 斗( 斗 )

4.点在右上或字里,后书写 →发( 发) 我( 我) 瓦( 瓦) 叉(又叉)

5.两面包围结构的字

(1)上右和上左包围结构,先外后里→ 句(勹句) 厅(厂厅)

(2)左下包围结构,先里后外 →远(元远) 廷(壬廷)

6.三面包围结构的字

(1)缺口朝上的,先里后外→ 凶(乂凶)

(2)缺口朝下的,先外后里→ 同(冂同)

(3)缺口朝右的,先上后里再左下 →区(一 区)

7.全包围结构的字,先外后里再封口 国(冂 国)

荆组词部首

荆的组词:荆条 荆棘 负荆 识荆 紫荆 泣荆 荆门 荆请 荆葵 画荆。

部首:艹

笔顺:横, 竖, 竖, 横, 横, 撇, 竖, 竖, 竖钩

笔画:9

统一码:基本区 U+8346

结构:左右结构

造字法:会意字

五笔:AGAJ

康熙字典

【申集上】【艸字部】

古文:𦮓。《唐韵》举卿切。《集韵》《韵会》《正韵》居卿切。𠀤音京。《说文》:楚木也。《山海经》:虖勺之山,其下多荆杞。《本草》:牡荆。注:古者𠛬杖以荆,故字从𠛬,其生成丛而疎爽,故又谓之楚。荆楚之地,因多产此而名也。

又州名。《书·禹贡》:荆及衡阳惟荆州。

又山名。《后汉·郡国志》:南郡临沮侯有荆山。注:卞和抱璞之处。

又姓。《通志·氏族略》:燕有荆轲,望出广陵。

又《韵补》:居良切,音姜。《列女传》:属以州犁,以免咎殃,伯宗遇祸,州犁奔荆。

基本解释

1. 灌木。种类很多。多丛生,枝条柔软,可编筐篓。

2. 古时用荆条做成的刑杖 负~请罪。

3. 春秋时楚国也称荆。

相关词汇

同音字 京 亰 巠 兢 坕 惊 婛 橸 晶 箐

同部首 芮 苑 莅 花 莘 莒 芃 莞 薄 蒙

同笔画 垚 度 俞 昶 冠 笃 昱 差 垣 信

荆棘的笔顺

荆 拼音 [ jīng ]

部首:刂

笔画:9

荆的笔画顺序:

第一笔:横,一 ;

第二笔:竖, 丨 ;

第三笔:竖,丨 ;

第四笔:横, 一 ;

第五笔:横, 一 ;

第六笔:撇, ノ ;

第七笔:竖, 丨 ;

第八笔:竖,丨;

第九笔:竖钩, 亅 ;

棘 拼音 [ jí ]

部首:木

笔画:12

棘的笔画顺序:

第一笔:横

第二笔:竖

第三笔:横折钩

第四笔:竖

第五笔: 撇

第六笔:点

第七笔:横

第八笔: 竖

第九笔:横折钩

第十笔:竖

第十一笔:撇

第十二笔:捺